揮毫:有馬賴底師

【樂焼玉水美術館について】

当館は、長次郎焼(二代)、宗味焼(一代)、吉左衛門焼(二代)、その脇窯の弥兵衛焼(三代)・玉水焼(六代)の歴代作品四百点を収蔵する美術館です。二〇二一(令和三)年、弥兵衛焼の祖・楽 一元(享保七年没)の三百年遠忌、玉水焼研究家・保田憲司の五十回忌に合わせてオープンしました。

弥兵衛焼・玉水焼の系譜は、樂吉左衞門家四代・一入の庶子である楽一元(弥兵衛)から始まります。一元は京の町で楽焼を大量に製作し、その作品は当時の表千家・覚々斎や裏千家・六閑斎に、また後には、最々斎(竺叟)や一燈(又玄斎)、武者小路千家・直斎などに愛好されます。弥兵衛焼はその後、一元の二人の息子に受け継がれ、さらにその弟子が、山城国南部の玉水の地で継承し、「玉水焼」と呼ばれるようになります。

当館は、長次郎焼(二代)、宗味焼(一代)、吉左衛門焼(二代)、その脇窯の弥兵衛焼(三代)・玉水焼(六代)の歴代作品四百点を収蔵する美術館です。二〇二一(令和三)年、弥兵衛焼の祖・楽 一元(享保七年没)の三百年遠忌、玉水焼研究家・保田憲司の五十回忌に合わせてオープンしました。

弥兵衛焼・玉水焼の系譜は、樂吉左衞門家四代・一入の庶子である楽一元(弥兵衛)から始まります。一元は京の町で楽焼を大量に製作し、その作品は当時の表千家・覚々斎や裏千家・六閑斎に、また後には、最々斎(竺叟)や一燈(又玄斎)、武者小路千家・直斎などに愛好されます。弥兵衛焼はその後、一元の二人の息子に受け継がれ、さらにその弟子が、山城国南部の玉水の地で継承し、「玉水焼」と呼ばれるようになります。

【「弥兵衛焼3代 初代任土斎 茶碗30選」について】

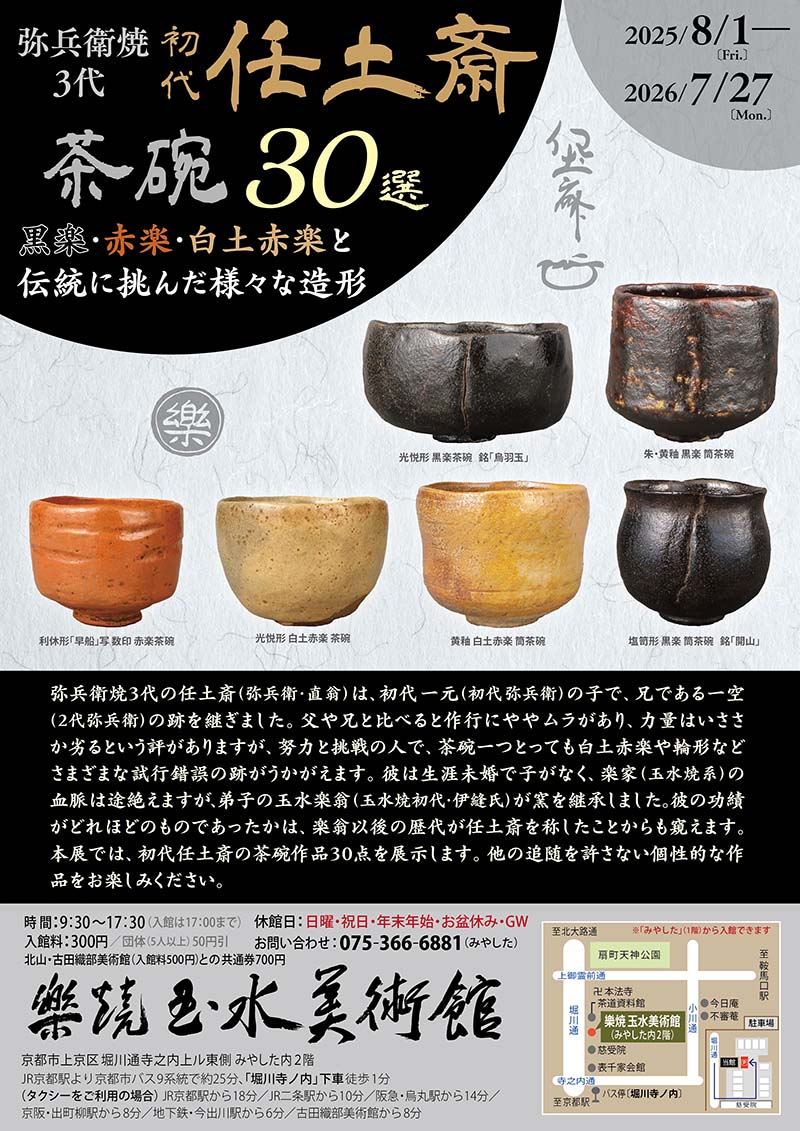

弥兵衛焼3代の任土斎(弥兵衛・直翁)は、初代一元(初代弥兵衛)の子で、兄である一空(2代弥兵衛)の跡を継ぎました。父や兄と比べると作行にややむらがあっていささか劣るという評がありますが、努力と挑戦の人で、茶碗だけでも白土赤楽や輪形などさまざまな試行錯誤の跡がうかがえます。彼は生涯未婚で子がなく、楽家(玉水焼系)の血脈は途絶えますが、弟子の玉水楽翁(玉水焼初代・伊縫氏)が窯を継承しました。彼の功績がどれほどのものであったかは、楽翁以後の歴代が任土斎を称したことからが証明しています。本展では、直翁の茶碗作品30点を展示します。他の追随を許さない個性的な作品をお楽しみください。

弥兵衛焼3代の任土斎(弥兵衛・直翁)は、初代一元(初代弥兵衛)の子で、兄である一空(2代弥兵衛)の跡を継ぎました。父や兄と比べると作行にややむらがあっていささか劣るという評がありますが、努力と挑戦の人で、茶碗だけでも白土赤楽や輪形などさまざまな試行錯誤の跡がうかがえます。彼は生涯未婚で子がなく、楽家(玉水焼系)の血脈は途絶えますが、弟子の玉水楽翁(玉水焼初代・伊縫氏)が窯を継承しました。彼の功績がどれほどのものであったかは、楽翁以後の歴代が任土斎を称したことからが証明しています。本展では、直翁の茶碗作品30点を展示します。他の追随を許さない個性的な作品をお楽しみください。

交趾写龍文大皿

楽 一元 造

共箱 鴻池家伝来 保田憲司 旧蔵

弥兵衛焼3代 初代任土斎 茶碗30選

黒楽・赤楽・白土赤楽と伝統に挑んだ様々な造形

黒楽・赤楽・白土赤楽と伝統に挑んだ様々な造形

会期 : 2025年8月1日〔金〕~2026年7月27日〔月〕

(休館日:日曜・祝日・年末年始(12月28日~1月4日)・GW・お盆休み)

時間 : 9:30~17:30(受付は17:00まで)

料金 : 入館料300円(5人以上団体料金250円)

古田織部美術館(入館料500円)との共通券700円

住所 : 京都市上京区堀川通寺之内上ル東側(京都市上京区寺之内堅町688-2)

みやした 内 2階

(休館日:日曜・祝日・年末年始(12月28日~1月4日)・GW・お盆休み)

時間 : 9:30~17:30(受付は17:00まで)

料金 : 入館料300円(5人以上団体料金250円)

古田織部美術館(入館料500円)との共通券700円

住所 : 京都市上京区堀川通寺之内上ル東側(京都市上京区寺之内堅町688-2)

みやした 内 2階

【展示品目録】

| No | 作品名 | 作者 | 箱書 | 共箱 | 銘・文句等 |

| 1 | 黄釉白土赤楽筒茶碗 | 楽直翁 造 | 共箱 | 「黄釉無類」 | |

| 2 | 九曜紋赤楽茶碗 | 〃 | |||

| 3 | 「福寿」文字赤楽茶碗 | 〃 | 共箱 | ||

| 4 | 利休形「太郎坊」写赤楽茶碗 | 〃 | 〃 | ||

| 5 | 利休形「早舟」写数印赤楽茶碗 | 〃 | 〃 | ||

| 6 | 赤楽筒茶碗 | 〃 | 保田憲司(玉水焼研究家)箱甲書 | 〃 | |

| 7 | 利休形「聖」写赤楽茶碗 | 〃 | |||

| 8 | 塩笥形黒楽筒茶碗 | 〃 | 鈴木宗閑(原叟四天王)箱書 | 共箱 | 銘「開山」 |

| 9 | 朱・黄釉黒楽筒茶碗 | 〃 | 〃 | 「出来物也」 | |

| 10 | 赤楽大福茶碗 | 〃 | |||

| 11 | 井戸形赤楽茶碗 | 〃 | |||

| 12 | 利休形「臨済」写赤楽茶碗 | 〃 | 共箱 | ||

| 13 | 利休形「検校」写赤楽茶碗 | 〃 | 〃 | ||

| 14 | 利休形「一文字」写赤楽茶碗 | 〃 | 〃 | ||

| 15 | 利休形「木守」写赤楽茶碗 | 〃 | 〃 | ||

| 16 | 光悦形赤楽茶碗 | 〃 | 〃 | ||

| 17 | 赤楽茶碗 | 〃 | |||

| 18 | 白土赤楽茶碗 | 〃 | 比喜多元達(庸軒流)箱書 | 銘「村雨」 | |

| 19 | 〃 | 〃 | |||

| 20 | 光悦形白土赤楽茶碗 | 〃 | 共箱 | ||

| 21 | 白土赤楽茶碗 | 〃 | 初代川上不白箱書付 | 銘「播」 | |

| 22 | 馬盥形黒楽茶碗 | 〃 | 共箱 | ||

| 23 | 利休形「鉢開」写黒楽茶碗 | 〃 | 〃 | ||

| 24 | 黒楽茶碗 | 〃 | 堀内不仙斎箱書付 | ||

| 25 | 光悦形黒楽茶碗 | 〃 | 〃 | 共箱 | 銘「烏羽玉」 |

| 26 | 利休形「東陽坊」写黒楽茶碗 | 〃 | 〃 | ||

| 27 | 利休形「菖蒲」写黒楽茶碗 | 〃 | 〃 | ||

| 28 | 利休形「大黒」写黒楽茶碗 | 〃 | 〃 | ||

| 29 | 利休形「太郎坊」写赤楽茶碗 | 〃 | |||

| 30 | 狂言袴写赤楽筒茶碗 | 〃 | 共箱 |

・都合により展示品が変更になることがあります。

関連書籍

(小冊子)「樂」印を用いた楽焼諸窯 樂焼玉水美術館 編

2022年1月22日から開催の樂焼玉水美術館の企画展

「江戸後期の創作の鬼才・樂一介と「樂」印を用いた楽焼諸窯」の

展示資料を基に編集した図録

>>>こちらからお買い求めいただけます(別ページが開きます)。「江戸後期の創作の鬼才・樂一介と「樂」印を用いた楽焼諸窯」の

展示資料を基に編集した図録