開催中の展覧会情報

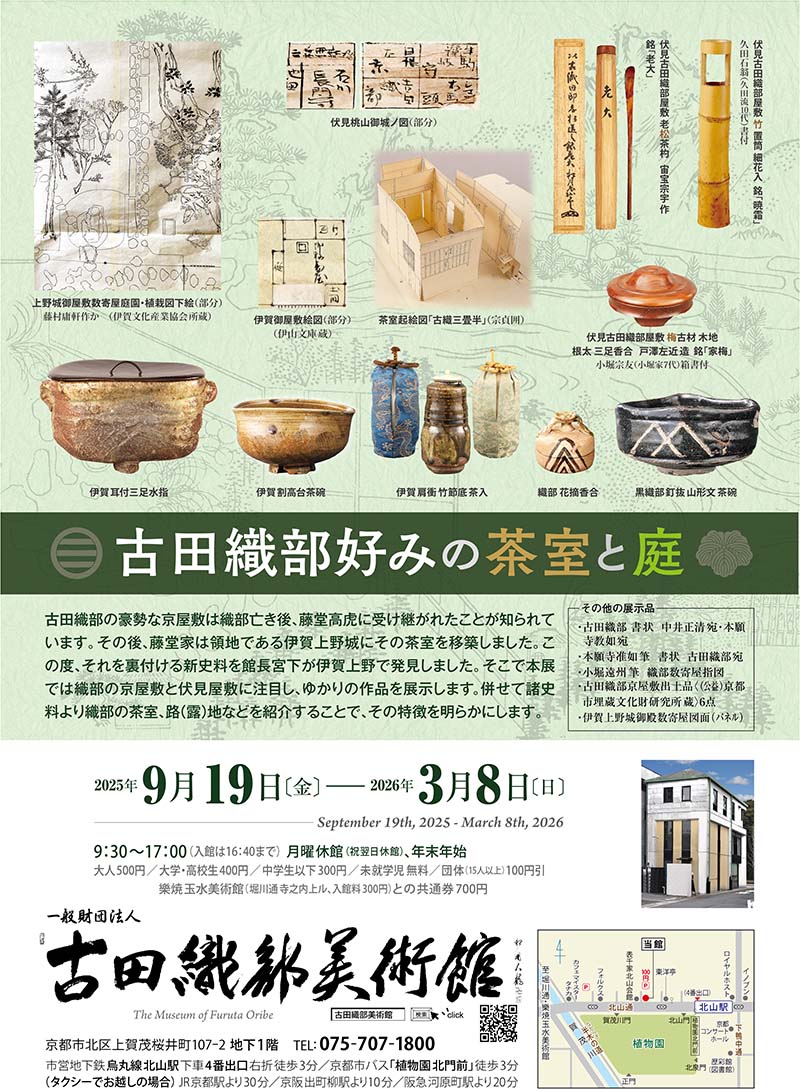

2025年 秋季展

2025年9月19日〔金〕~2026年3月8日〔日〕

開館時間 9:30~17:00(入館は16:40まで)

休館日=月曜日(祝翌日休館)、年末年始

入館料=大人500円/大学生・高校生400円

小中学生300円/未就学児 無料

団体(15人以上)100円引

樂焼玉水美術館(堀川通寺之内上ル、入館料300円)

との共通券 700円

開館時間 9:30~17:00(入館は16:40まで)

休館日=月曜日(祝翌日休館)、年末年始

入館料=大人500円/大学生・高校生400円

小中学生300円/未就学児 無料

団体(15人以上)100円引

樂焼玉水美術館(堀川通寺之内上ル、入館料300円)

との共通券 700円

ごあいさつ

古田織部の偉大な業績は、有形のものとしては数多くの著名な茶道具・会席具が現存し、無形のものとしては、陶芸における「織部焼」というひとつのジャンルそのものが織部の創案とされるなど、まさに枚挙にいとまがありません。

しかし、それらの道具を用いて客をもてなす、いわば道具の舞台ともいうべき茶室、そしてそれを取り巻く路地(庭)については、織部自身が全国の諸大名や武士、公家、僧侶、豪商、職人などの邸宅に数多く手がけたにもかかわらず、長い年月の中で本歌(現存建築)はすべて失われてしまい、あまりにも残念であると言わざるを得ません。

織部は大坂夏の陣(1615年)において豊臣方に内通し、切腹のうえ御家断絶となり、屋敷は幕府によって接収されました。そしてそれは藤堂高虎(伊勢・伊賀国 27万石の大名)に下賜されました。

今春、当館館長が三重県伊賀市で調査を行ったところ、伊賀上野城の御殿には、明治初年ごろまで織部好みの茶室が残っていたことが確認されました。それも小間だけでなく、広間の鎖の間・次の間・洞庫の間(「虎の間」)までが完全な形で揃って存続しており、しかもそれは京都堀川蛸薬師の元織部屋敷から移築されたもの、すなわち本歌であった可能性が極めて高いことが判明しました。非常に良質な史料であり、その価値は計り知れません。

今回の調査により、その間取りや構成はもちろん、路地に植えられていた樹種などの細部から、茶室が設けられた御殿全体に至るまで、極めて詳細に明らかとなりました。

今回は、これらの史料をパネルでご紹介するとともに、関連する資料やゆかりの道具類も併せて展示いたします。現存していれば「国宝」になっていたであろう貴重な織部の茶室が、伊賀上野の地に移築されていたという事実に思いを馳せ、その“発見”の感動を共にしていただければ幸いです。

今回、伊賀上野を領した津藩主・藤堂家の末裔である藤堂高直氏より共同閲覧のお誘いをいただいたことが、この“発見”に繋がりました。厚く御礼申し上げます。また、さまざまなご協力を賜りました伊賀市教育委員会ならびに関係の皆様にも、心より感謝申し上げます。

しかし、それらの道具を用いて客をもてなす、いわば道具の舞台ともいうべき茶室、そしてそれを取り巻く路地(庭)については、織部自身が全国の諸大名や武士、公家、僧侶、豪商、職人などの邸宅に数多く手がけたにもかかわらず、長い年月の中で本歌(現存建築)はすべて失われてしまい、あまりにも残念であると言わざるを得ません。

織部は大坂夏の陣(1615年)において豊臣方に内通し、切腹のうえ御家断絶となり、屋敷は幕府によって接収されました。そしてそれは藤堂高虎(伊勢・伊賀国 27万石の大名)に下賜されました。

今春、当館館長が三重県伊賀市で調査を行ったところ、伊賀上野城の御殿には、明治初年ごろまで織部好みの茶室が残っていたことが確認されました。それも小間だけでなく、広間の鎖の間・次の間・洞庫の間(「虎の間」)までが完全な形で揃って存続しており、しかもそれは京都堀川蛸薬師の元織部屋敷から移築されたもの、すなわち本歌であった可能性が極めて高いことが判明しました。非常に良質な史料であり、その価値は計り知れません。

今回の調査により、その間取りや構成はもちろん、路地に植えられていた樹種などの細部から、茶室が設けられた御殿全体に至るまで、極めて詳細に明らかとなりました。

今回は、これらの史料をパネルでご紹介するとともに、関連する資料やゆかりの道具類も併せて展示いたします。現存していれば「国宝」になっていたであろう貴重な織部の茶室が、伊賀上野の地に移築されていたという事実に思いを馳せ、その“発見”の感動を共にしていただければ幸いです。

今回、伊賀上野を領した津藩主・藤堂家の末裔である藤堂高直氏より共同閲覧のお誘いをいただいたことが、この“発見”に繋がりました。厚く御礼申し上げます。また、さまざまなご協力を賜りました伊賀市教育委員会ならびに関係の皆様にも、心より感謝申し上げます。

展示品目録

| No | 作品名 | 作者 | 箱書 | 日付・宛先・銘・文句 | 制作年代 |

| 1 | 茶室起絵図「古織中潜」 | 「在千宗左」 | 明治時代 | ||

| 2 | 「伏見桃山御殿御城之図」(「太閤摂政関白太政大臣正一位豊臣朝臣秀吉公泰平御代御旗本諸大名御屋敷図」) | 明治29年4月写 | (原本)江戸時代 | ||

| 3 | 「豊公伏見城之図」 | 京都府紀伊郡町役場発行 | 大正8年発行 | 大正時代 | |

| 4 | 伏見桃山城太閤桐紋長押〔なげし〕飾 | 桃山時代 | |||

| 5 | 伝伏見城所用菊彫桁隠懸魚(左) | 〃 | |||

| 6 | 桐紋軒丸瓦 | 〃 | |||

| 7 | 伏見城桐紋軒丸瓦 | 加納鉄哉旧蔵 | 〃 | ||

| 8 | 桐紋軒丸瓦 | 〃 | |||

| 9 | 金箔菊紋軒丸瓦 | 〃 | |||

| 10 | 〃 | 〃 | |||

| 11 | 金箔均整唐草文軒平瓦 | 〃 | |||

| 12 | 古田織部伏見屋敷竹茶杓 | 三室戸能光(1769~1850)作 | 共筒共箱 | 銘「宝初」 | 江戸時代後期 |

| 13 | 〃 竹茶杓 | 安楽庵 作 | 共筒 | 〃 | |

| 14 | 〃 老松茶杓 | 宙宝宗宇(1760~1838)作 | 共筒共箱 | 銘「老大」 | 〃 |

| 15 | 織部好写松木茶杓 | 戸澤左近定行 造 | 共箱 | 銘「年波」 | 江戸時代中期 |

| 16 | 古田織部伏見屋敷竹置筒細花入 | 久田石翁 造 | 共箱 | 銘「暁霜」 | 江戸時代後期 |

| 17 | 〃 竹一重切花入 | 7代平尾数也(?~1856)造 | 共箱 | 銘「ふしミ(伏見)の里」 | 〃 |

| 18 | 名栗炉縁 | 桃山時代 | |||

| 19 | 織部好糸目笠釜 | 大西定林(?~1727)造 | 共箱 | 江戸時代中期 | |

| 20 | 『古今茶道全書』 | 紅染山鹿庵 著 | 版本元禄7年(1694)版行 | 〃 | |

| 21 | 青織部敷瓦 | 江戸時代初期 | |||

| 22 | 書状 | 古田織部(1543~1615)筆 | (慶長10年)2月21日付 本願寺教如宛 | 〃 | |

| 23 | 〃 | 加藤宗貞 筆 | (慶長10年)8月7日付小塚秀正宛 | 〃 | |

| 24 | 〃 | 本願寺准如(1577~1631)筆 | (慶長8年頃)11月朔日付古田織部宛 | 〃 | |

| 25 | 自筆書状 | 古田織部筆 | (慶長18年〈1613〉)小春(10月)27日付 中井正清宛 | 〃 | |

| 26 | 古田織部京屋敷出土品青織部桐文四方皿 | (京都市埋蔵文化財研究所蔵) | 桃山時代 | ||

| 27 | 〃 備前焼鉢 | 〃 | 〃 | ||

| 28 | 古田織部京屋敷出土品 古高取手付平瓶形水注 | (京都市埋蔵文化財研究所蔵) | 〃 | ||

| 29 | 〃 絵唐津草文四方向付 | 〃 | 〃 | ||

| 30 | 〃 青唐津小皿 | 〃 | 〃 | ||

| 31 | 〃 斑唐津小碗(盃) | 〃 | 〃 | ||

| 32 | 書状花押断簡貼交〔はりまぜ〕風炉先 | 桃山時代~江戸時代初期 | |||

| 33 | 織部重扇形向付 | 桃山時代 | |||

| 34 | 赤織部筒向付 | 〃 | |||

| 35 | 絵志野入角四方向付 | 〃 | |||

| 36 | 黒織部釘抜山形文茶碗 | 〃 | |||

| 37 | 伊賀割高台茶碗 | 江戸時代初~前期 | |||

| 38 | 伊賀耳付三角水指 | (底に「T」の窯印有) | 桃山時代 | ||

| 39 | 伊賀耳付三足水指 | 〃 | |||

| 40 | 『古織〔こしょく〕伝』 | 岡村登々之助(大坂衆)著 | 版本 | 江戸時代前期 | |

| 41 | 『茶之湯六宗匠伝記』 | 遠藤元閑著 | 寛保2年(1742)版 版本 | 江戸時代中期 | |

| 42 | 『喫茶活法略奥儀集乾坤』 | 顕岑院〔けんしんいん〕旧蔵 | 寛保2年(1742)写 写本 | 〃 | |

| 43 | 『草人木〔そうにんぼく〕』 | 版本 | 江戸時代前期 | ||

| 44 | 『茶譜』 | 顕岑院〔けんしんいん〕旧蔵 | 写本 | 江戸時代中~後期 | |

| 45 | 「古織公伝書全」(「茶道四祖伝書/「松屋日記 古織伝」) | 松屋久重編著 | 秋豊園(昭和8年)刊 影写本(原本) | 江戸初期 | |

| 46 | 伊賀肩衝竹節底茶入 | 桃山時代 | |||

| 47 | 織部花摘香合 | 〃 | |||

| 48 | 古田織部伏見屋敷 梅古材木地根太三足香合 | 戸澤左近 造 | 小堀宗友 箱書付 | 銘「家梅」 | 江戸時代中期 |

| 49 | 茶室起絵図「古織三畳敷」 | 「宗貞囲」 | 明治時代 | ||

| 50 | 茶室起絵図「古織一畳半」 | 〃 | |||

| 51 | [パネル展示]「伊賀御屋敷絵図」 | 伊山文庫蔵 | 年代不明(嘉永7年[1854]以後) | ||

| 52 | 〃 「伊州御屋敷絵図長屋共」(下絵) | 伊賀文化産業協会所蔵(旧上西家文書)寛延2年(1749) | |||

| 53 | 〃 「御屋敷御すきやにわの図床敷之図」(下絵) | 〃 | |||

| 54 | 〃 「上野城御屋敷数寄屋間取図」 | 〃 | |||

| 55 | 〃 「上野城御屋敷数寄屋絵図下絵」 | 〃 | |||

| 56 | 〃 「上野城御屋敷数寄屋庭園・植栽絵図」(下絵) | 〃 | |||

| 57 | 〃 〃 | 〃 | |||

| 58 | 〃 〃 | 〃 | |||

| 59 | 〃 「庭木戸の図」 | 〃 | |||

| 60 | 〃 「城内本丸御殿」 | 伊賀市上野図書館蔵 | 明治6年撮影 | ||

| 61 | 〃 「御殿の南部及長蔵の一部」 | 〃 | 〃 | ||

| 62 | 織部数寄屋指図 | 小堀遠州(1579~1647)筆 | 江戸時代前期 | ||

| 63 | 茶室起絵図「古織三畳半」 | 明治時代 | |||

| 64 | 「古田好二畳大広間附図」(『茶室庭園図巻』) | 江戸時代中~後期 | |||